Oleh: Heru Wahyudi*

“MENULIS adalah bentuk perlawanan. Jika kau diam, kau hilang dari sejarah" (Pramoedya Ananta Toer).

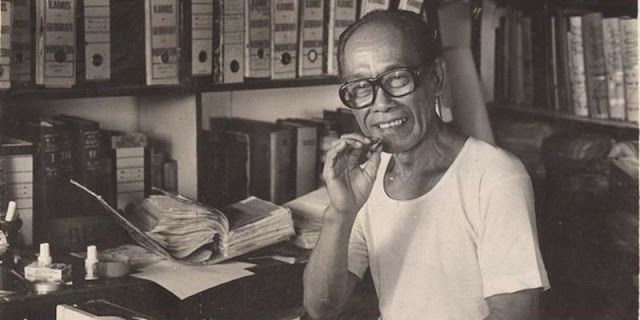

Pramoedya Ananta Toer (1925–2006) adalah ikon kebebasan berpikir dan berekspresi yang hidup dalam bayang represi. Separuh hidupnya dihabiskan di penjara—mulai dari era kolonial Belanda hingga rezim Orde Baru—lantaran tulisan kritisnya membongkar ketidakadilan. Ia dijuluki "penyebar ajaran komunis" tanpa pengadilan, dipenjara di Pulau Buru selama 10 tahun (1969–1979), dan dilarang menulis hingga 1973. Setidaknya, di balik jeruji, Pram melahirkan mahakarya Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca)—kisah perlawanan Minke, tokoh intelektual Jawa yang mengkritik kolonialisme Belanda.

Karya tersebut ditulis secara lisan untuk sesama tahanan di Pulau Buru, lalu diselundupkan keluar oleh aktivis kemanusiaan. Dari Minke, Pram menggambarkan sistem kasta kolonial yang menindas pribumi, eksploitasi sumber daya alam, dan perlawanan melalui pendidikan. Novelnya dilarang di Indonesia hingga 1998, tetapi jadi bacaan bawah tanah yang menginspirasi gerakan mahasiswa menumbangkan Soeharto.

Peringatan 100 tahun kelahiran Pramoedya (6 Februari 2025) dirayakan dengan seruan: "Kebebasan bukan hadiah negara, tapi hasil perjuangan". Amnesty International menegaskan, momen ini mesti jadi pengingat agar negara tak lagi memenjarakan warganya karena bersuara. Di Blora, kampung halaman Pram, digelar festival seni, diskusi, dan pemancangan nama jalan untuk mengenang jasanya.

Pramoedya tak cuma mengkritik penjajah asing, tapi juga struktur feodal Jawa. Dalam Bumi Manusia, Nyai Ontosoroh—perempuan pribumi yang jadi gundik Belanda—menjadi simbol perlawanan terhadap patriarki dan kapitalisme. Kini, kritik serupa cocok menyorot oligarki yang menguasai sumber daya politik-ekonomi Indonesia pasca-Reformasi.

Pramoedya menggunakan sastra untuk membongkar ketimpangan sosial-ekologis, seperti eksploitasi hutan dan marginalisasi masyarakat adat. Gagasan ini sejalan dengan gerakan lingkungan hari ini yang menentang perampasan tanah oleh korporasi, (Darsono et al. 2024).

Karya Pram menjadi bacaan wajib bagi aktivis kampus dan buruh yang menentang Undang-Undang Omnibus Law. Mahasiswa terinspirasi oleh semangat Minke untuk melawan pembungkaman akademik. Tentunya literatur bisa jadi alat yang kuat dalam perjuangan melawan ketidakadilan.

Meski Reformasi 1998 membuka keran demokrasi, laporan Amnesty International (2024) mencatat 128 tahanan di Indonesia—sebagian besar dipenjara lantaran kritik di media sosial. UU ITE masih digunakan untuk membungkam suara kritis, mirip dengan pelarangan buku-buku Pram di era Orde Baru.

Tetralogi Buru

Tetralogi Buru memotret perlawanan intelektual melalui Minke, tokoh yang memakai pena sebagai senjata melawan rasialis dan feodalis kolonial. Dalam Bumi Manusia, Minke—seorang priyayi Jawa terdidik—menyadari ironi sistem kasta yang menempatkan pribumi sebagai warga kelas dua di tanahnya sendiri. Karya ini mengkritik praktik hegemoni kolonial, seperti eksploitasi buruh perkebunan dan hukum diskriminatif yang melegitimasi ketimpangan. Lewat tokoh Nyai Ontosoroh, Pramoedya menceritakan perlawanan perempuan pribumi yang melampaui batas patriarki dan kolonialisme, (M. R. A. Najib et al. 2023).

Kritik Pramoedya pada kolonialisme masih relevan hari ini. Eksploitasi sumber daya dalam Tetralogi Buru, seperti tanam paksa, gambaran praktik korporasi modern yang merampas lahan adat. Ketimpangan ekologis yang ia gambarkan pun terus terlihat dalam konflik agraria pasca-Reformasi. Bahkan, pelarangan buku Pram di era Orde Baru kini terasa diulang lewat UU ITE yang sering dipakai untuk membungkam kritik sosial. Sejarah terus berulang dalam wajah baru.

Meski dilarang Orde Baru sejak 1981 lantaran dianggap "bernuansa komunis", Tetralogi Buru justru diakui dunia. Naskahnya diselundupkan, diterjemahkan ke 42 bahasa, dan diakui UNESCO sebagai warisan sejarah Asia. Di tengah pelarangan, karya ini jadi bacaan bawah tanah bagi mahasiswa dan buruh selama gerakan Reformasi 1998. Larangan itu malah memperkuat posisi Tetralogi Buru sebagai simbol perlawanan dan ingatan kolektif terhadap ketidakadilan.

Kisah Minke yang terinspirasi dari Tirto Adhi Soerjo—pendiri pers nasional—menegaskan bahwa sastra bukan hanya seni, melainkan senjata melawan lupa. Seabad setelah kelahiran Pramoedya, pesannya tetap hidup: "Menulis adalah keberanian untuk tidak diam".

Korporatokrasi di Indonesia

John Perkins dalam Confessions of an Economic Hit Man (2004) mendefinisikan korporatokrasi sebagai sistem global yang dijalankan oleh aliansi terselubung antara pemerintah, korporasi multinasional, dan lembaga keuangan internasional. Tujuannya: menciptakan ketergantungan negara berkembang melalui utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, dan kontrol kebijakan ekonomi. Perkins menyebut Indonesia sebagai salah satu "target utama" sejak era 1970-an, di mana proyek infrastruktur dan pertambangan didesain untuk mengalirkan keuntungan ke korporasi asing.

Kasus PT Freeport-McMoRan di Papua gambaran korporatokrasi nyata. Biarpun pemerintah mengklaim punya 51 persen saham sejak 2018, 90 persen keuntungan tambang Grasberg masih dikuasai asing, menurut Amnesty International (2020). Dampaknya serius: setiap hari, 230.000 ton limbah menghancurkan ekosistem masyarakat Kamoro dan Amungme. Selain itu, Freeport membayar 20 juta dolar AS kepada militer Indonesia untuk menekan protes warga (1998–2004). Ketimpangan ekonomi juga mencolok; di Morowali, Sulawesi, 95 persen pendapatan dari tambang nikel mengalir ke korporasi asing, sementara 12,97 persen penduduknya terjebak dalam kemiskinan, (R. H. Sampurna, 2019).

Perkins juga mengungkap taktik "bandit ekonomi" (2004) di Indonesia, termasuk manipulasi proyek PLTA dan penggunaan "wanita bayaran" untuk melobi pejabat.

Kebijakan investasi asing pasca UU Cipta Kerja 2020 semakin menguatkan ketergantungan Indonesia pada korporasi multinasional. Dengan mekanisme ISDS, korporasi asing dapat menggugat pemerintah di arbitrase internasional, seperti kasus Churchill Mining yang jadi preseden buruk, (C. T. Sulistio & P. Trisnamansyah, 2020). Di sisi lain, dominasi oligarki politik dan lemahnya transfer teknologi memperburuk deindustrialisasi, sementara ekspor mineral mentah dan investasi asing tetap terkonsentrasi di sektor ekstraktif, (L. M. Syarif & Faisal, 2019). Alih-alih mendorong pembangunan berkelanjutan, kebijakan ini justru memperkuat struktur ekonomi kolonial, meninggalkan masyarakat lokal dalam ketimpangan dan eksploitasi.

Oligarki Indonesia

Jeffrey Winters, profesor politik Northwestern University, mendefinisikan oligarki sebagai konsentrasi kekuasaan berbasis kekayaan ekstrem yang dipertahankan lewat politik pertahanan aset". Dalam bukunya Oligarchy (2011), ia menulis oligarki bukan hanya rezim, justru sistem di mana 0,01 persen populasi mengontrol sumber daya ekonomi-politik untuk melanggengkan dominasi. Di Indonesia, 40 orang terkontrol 10 persen PDB—setara kekayaan 60 juta penduduk termiskin—mensinyalir jurang kekayaan terbesar di Asia Tenggara, (P. Y. Pratama et al. 2019).

Soeharto dikenal sebagai "Bapak Oligarki Indonesia" sebab membangun sistem patronase yang mengakar. Ia mencipta tiga pilar kekuasaan: keluarga Cendana yang menguasai proyek strategis seperti Freeport melalui dekrit presiden, militer yang terlibat bisnis lewat yayasan dan mengendalikan 30 persen ekonomi pada 1990-an, serta Golkar sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan, (Yusuf et al. 2024). Dari UU Penanaman Modal Asing dan UU Pertambangan 1967, Suharto membagi konsesi pada kroninya, termasuk monopoli cengkeh oleh Tommy Suharto yang merugikan petani hingga Rp3,8 triliun per tahun. Sistem ini memperkuat oligarki dan meninggalkan warisan ketimpangan yang masih terasa hingga kini.

Pasca-1998, oligarki Indonesia bertransformasi dari "sultanistik" menjadi lebih "liar." Politik uang merajalela, dengan 78 persen anggota DPR periode 2019-2024 punya kepentingan bisnis dengan perusahaan multinasional. Sumber daya alam kini dikuasai konglomerat, sementara 72 persen investasi asing terfokus di sektor ekstraktif, (D. Faedluloh et al.2023).

Regulasi, seperti UU Omnibus Cipta Kerja (2020), makin mendukung oligarki dengan menghapus kewajiban AMDAL untuk proyek strategis, memudahkan ekspansi tambang nikel di Morowali. Situasi ini berujung pada 65 persen konflik agraria pasca-Reformasi yang melibatkan perusahaan oligarki yang sering kali dapat izin melalui praktik suap, mengindikasi betapa dalamnya masalah ketimpangan dan korupsi di Indonesia.

Winters menilai demokrasi Indonesia sebagai "demokrasi kriminal," di mana hukum terjajah oleh oligarki. Kasus Bank Century, yang merugikan negara Rp 7,4 triliun tanpa ada sanksi bagi oligarki, serta revisi UU KPK (2019) yang melemahkan lembaga antikorupsi, refleksi lemahnya supremasi hukum. Mafia pajak seperti Gayus Tambunan dihukum ringan meski menggelapkan Rp124 miliar, sementara petani Kendeng dipenjara lantaran menolak tambang.

Winters (2011) memperingatkan bahwa "oligarki bukan penyakit demokrasi, tapi parasit yang hidup di tubuhnya." Dalam hal ini, meski euforia pemilu berlangsung, oligarki tetap mengakar kuat. Dengan Indonesia di peringkat 110 Indeks Persepsi Korupsi menurut Transparency International (2024) dan 80 persen dana kampanye pilpres 2024 berasal dari konglomerat, jelas bahwa persoalan untuk memperbaiki demokrasi dan mewujudkan keadilan masih sangat besar, (Y. Fukuoka, 2013).

*(Penulis adalah Pengurus Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Banten)

Artikel Terkait

Prabowo Tak Perlu Ragu Reshuffle Kabinet

Rocky Gerung: Kabinet Prabowo Dikuasai Orang Jokowi, Sulit Lakukan Reshuffle

Jansen Manansang, Pendiri Taman Safari Indonesia yang Terseret Dugaan Eksploitasi OCI

Geger! Robby Abbas Blak-blakan Jadi Muncikari TB, Tarifnya Bikin Melongo!